Simonetta Sommaruga (*1960) wurde am 22. September 2010 in den Bundesrat gewählt. Seit dem 1. November 2010 ist sie Vorsteherin des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements.

Frau Sommaruga, Sie sind in der Bevölkerung sehr beliebt, gelten als kompetent, integer, menschlich und souverän. Viele Mädchen wollen Ihrem Beispiel folgen. Was sollte eine junge Frau beachten, die ebenfalls Bundesrätin werden will?

Simonetta Sommaruga: Zuallererst muss sie etwas wagen. Wagen, sich zu exponieren, das Wort zu ergreifen, Verantwortung zu übernehmen, Raum einzunehmen und diesen Raum auch zu besetzen.

Das gilt für den Bundesrat und auch sonst immer, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen: Die junge Frau muss sich ein Herz fassen und sich nicht den ganzen Tag fragen, ob sie das überhaupt kann, sondern den Sprung einfach wagen. Dies setzt voraus, dass sie sich für eine Organisation oder eine Partei entscheidet, die ihren Überzeugungen am besten entspricht. Danach kommt die Zeit des Engagements, die Arbeit an den Themen, die sie fesseln, die Zeit auch, besondere Fähigkeiten zu entwickeln.

Ich empfehle zugleich, stets mit offenen Augen und Ohren durchs Leben zu gehen. Denn man lernt viel, wenn man sich für das Leben der Anderen interessiert, eintaucht in die Praxis, in die Arbeitswelt, in ehrenamtliche, politische und kulturelle Tätigkeiten. Mich haben meine Nachtdienste im Frauenhaus Freiburg persönlich und politisch geprägt. Was ich dort gesehen, gehört und erlebt habe, nährt bis heute meine Arbeit.

Und es ist auch spannend, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, sich für etwas einzusetzen, dass nicht für uns selbst, sondern zum Beispiel auch für die nächste Generation Bestand hat und Ungerechtigkeiten beseitigen kann. Das gibt unserem Leben einen Sinn.

Was das Know-how, das taktische Gespür und all das betrifft, das es zu beachten gilt – das lernt man „on the job“, mit den Erfahrungen, den Debatten, den Begegnungen, den Kämpfen und den Kampagnen.

Also nur Mut, wagt es!

Welche bemerkenswerten Frauen sollten unsere Leserinnen kennen?

Simonetta Sommaruga: Da gibt es so viele. Etwa Emilie Lieberherr: Sie war 1969 beim «Marsch auf Bern» dabei, hat sich an vorderster Front für das Stimm- und Wahlrecht der Frauen engagiert. Fast 50 Jahre sind seither vergangen, etliche Forderungen der Frauenbewegung sind noch nicht erfüllt. Erinnern wir uns deshalb daran, was Emilie Lieberherr erreicht hat – weil sie sich mit anderen Frauen verbündet und nicht aufgegeben hat.

Ich denke, die Welt ist voll von Frauen, die jeden Tag aufs Neue beweisen, dass sie eigentliche Alltagsheldinnen sind. Wir müssen nur die Augen öffnen. Hier in der Schweiz gibt es viele Frauen, die täglich einen sehr schwierigen Balanceakt vollbringen: Sie kümmern sich einerseits um ihre Kinder und engagieren sich andererseits mit ebenso viel Energie in ihrem Beruf, in der Politik, in einem Sportverein oder leisten Freiwilligenarbeit.

Oder all jene Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt oder Menschenhandel sind und versuchen, sich aus dieser unerträglichen Situation zu befreien und ein neues Leben zu beginnen.

Und die Frauen auf der Flucht, die ich getroffen habe: Sie sind allein mit ihren Kindern und haben oft Furchtbares erlebt. Dennoch geben sie nicht auf.

Foto: EJPD, Sebastian Magnani

> Simonetta Sommaruga, EJPD

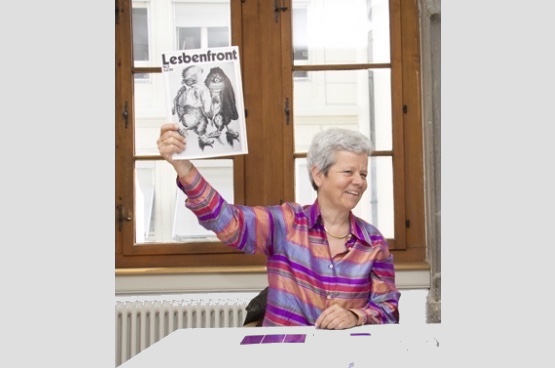

> Emilie Lieberherr, Eidg. Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau

Zu finden sind bei uns Archive von über 200 Frauenorganisationen und die Nachlässe von gegen 200 Frauen, die in der Schweiz in den letzten zwei Jahrhunderten in Politik, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Gesellschaft oder Familie eine wichtige Rolle gespielt haben. Ergänzt werden diese Archivalien mit einer Fachbibliothek und einer Zeitungsausschnitts-Sammlung, die seit 1924 geführt wird. Das Archiv erfährt immer noch Zuwachs und wir erfassen die Dokumente laufend in Online-Katalogen.

Zu finden sind bei uns Archive von über 200 Frauenorganisationen und die Nachlässe von gegen 200 Frauen, die in der Schweiz in den letzten zwei Jahrhunderten in Politik, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Gesellschaft oder Familie eine wichtige Rolle gespielt haben. Ergänzt werden diese Archivalien mit einer Fachbibliothek und einer Zeitungsausschnitts-Sammlung, die seit 1924 geführt wird. Das Archiv erfährt immer noch Zuwachs und wir erfassen die Dokumente laufend in Online-Katalogen.

Nicole Vogel (*1989), Ärztin und Ballonpilotin. Mitglied der Schweizer Heissluftballon-Nationalmannschaft.

Nicole Vogel (*1989), Ärztin und Ballonpilotin. Mitglied der Schweizer Heissluftballon-Nationalmannschaft.