Martha Beéry-Artho (*1941) ist Fachtherapeutin für kognitives Training. Sie hat 2010 die Interessengemeinschaft Frau und Museum gegründet, die sie seither leitet.

Frau Beéry-Artho, Sie haben die IG Frau und Museum initiiert. Was hat Sie dazu inspiriert?

Martha Beéry-Artho:Mir fiel, in allen Bereichen, in denen ich tätig war, auf, wie wenig von dem, wie Frauen gelebt und ihre Probleme im patriarchalen System gemeistert haben, erforscht, tradiert und aufgezeigt wurde. Meist werden in Museen und Medien stereotype Frauenbilder gezeigt oder – als Abschreckung – die eklatanten Abweichungen. Neu entwickelte Vorbilder sind Karrierefrauen in Männerrollen oder «Mehrzweckfrauen» die alle an sie gerichteten Ansprüche problemlos unter einen Hut bringen. So wollte ich weder sein noch werden.

Männern und Frauen fehlen deshalb auch heute noch wesentliche Informationen, wie sie ihre eigenen Vorstellungen der Gleichstellung im täglichen Leben einbringen können. Selbstdefinierte Ansprüche werden als nicht realisierbar dargestellt. Die Diskriminierung von Frauen über Jahrhunderte hinweg hat tiefe Spuren hinterlassen und setzt sich, wenn nicht bewusst gemacht, ungehindert fort.

Das Museum in Österreich als zündender Funken

Vor einigen Jahren wurde ich auf das Frauenmuseum Hittisau aufmerksam. Ich besuchte die Ausstellung «Kleidung – unsere Zweite Haut» und hätte mich nicht gewundert, im Bregenzerwald eine Sammlung von Trachten zu sehen. Weit gefehlt! Die witzige und sehr aufschlussreiche Ausstellung präsentierte verschiedene Kleidungsstücke als Kunstobjekte gestaltet und zeigte dabei auf, wie sich Frauen darin bewegen und fühlen. Als ich dieses kleine, sehr feine Museum verliess, wusste ich, das brauchen wir in der Schweiz auch: ein Museum ohne männliches Heldentum, das frau beschwingt und mit neuen Einsichten über sich selbst verlässt.

Was genau ist das Ziel der Interessengemeinschaft?

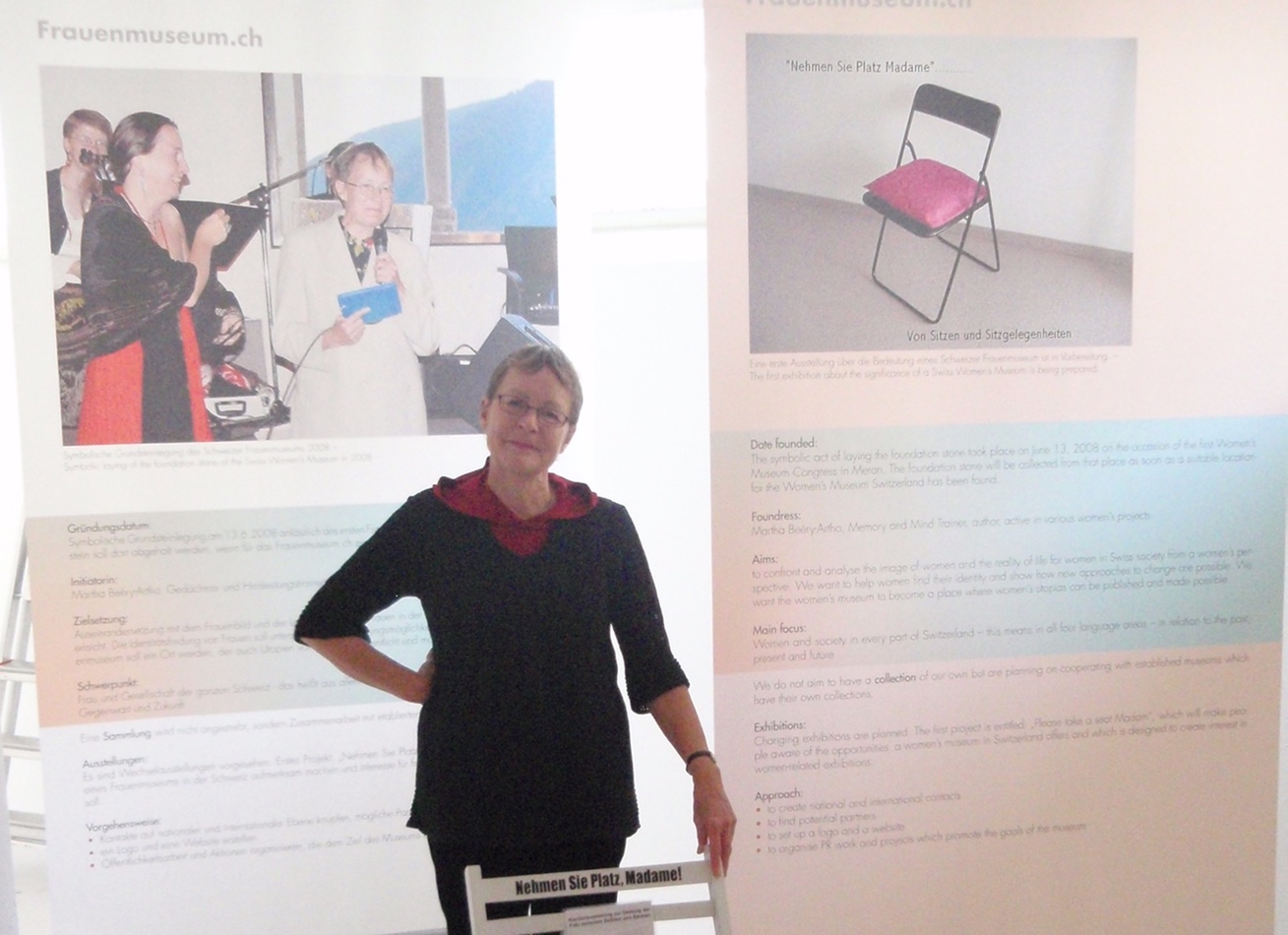

Die IG Frau und Museum wurde gegründet, weil Frauen und ihre Geschichte in Museen oft fehlen, stereotyp und/oder im tradierten Kontext gezeigt werden. Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, in dem Frauen, ihre Geschichte und ihre Situation aus ihrer Sicht aufzeigen können. Wir entwickeln Modelle, die einen «weiblichen Blick» auf die Geschichte und neue Entwicklungen ermöglichen. Mit mehreren Anlässen, zwei Ausstellungen und der Mitwirkung bei der International Association of Women’s Museums gaben wir bisher unserer Idee Gestalt.

Zurzeit entwickeln wir szenische Führungen. Dies zum Beispiel im Historischen- und Völkerkundemuseum in St. Gallen (Frauenleben vor 500 Jahren – vier St. Galler Schicksale). Diese Führung macht Frauen in ihrem Lebensumfeld während der Reformation erlebbar. Wir zeigen auf, was sich damals für Frauen änderte und wie sich damalige Geschehnisse auf das heutige Leben auswirken. Uns interessiert auch, wie und durch wen sich das jeweilige Frauenbild etabliert hat. Wie hat es sich verändert? Wie kann es weiter entwickelt werden?

Filme, Romane, Online-Medien spielen eine grosse Rolle in der Verbreitung von Frauenbildern und Weiblichkeitsidealen. Wie ist das bei den darstellenden Künsten?

Die häufig zitierte Frage «Muss Frau nackt sein, um ins Museum zu kommen?» kommt nicht von ungefähr. Die bisherigen Darstellungen sind meist von Männern und ihrem männlichen Blick auf Frauen geprägt. Hingegen ist die Tatsache, dass Frauen die Gesellschaft immer mitgestaltet und dadurch das Überleben der Menschheit ermöglicht haben, sozusagen aus der Geschichte getilgt. Genauso wie die vielen Frauen, die mit hervorragenden Leistungen in Religion, Kultur, Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft und später auch Politik, gesellschaftliche Entwicklungen gefördert haben.

Auch von Frauen, die für eine Verbesserung der Stellung der Frauen gekämpft haben, gibt es noch keine Denkmäler. Diese Darstellungen sollten in den Museen, im öffentlichen Raum und in den Medien einen gleichberechtigten Platz erhalten. Erst so wird die in der Bundesverfassung vorgesehene Gleichstellung der Geschlechter auch in den Köpfen, im kollektiven Bewusstsein, möglich.

Wie wäre Ihr Leben verlaufen, wenn Sie ein Mann wären? Wie wäre Ihr heutiger Alltag?

Ich habe einmal meine Mutter gefragt, ob sie an meiner Stelle lieber einen Buben gehabt hätte. Die Frage war damals berechtigt, alle hatten lieber Buben, bzw. Stammhalter. Meine Mutter antwortete zu meinem grossen Erstaunen: «Ja, eigentlich schon, aber nicht wegen des Stammhalters, sondern weil Männer ein leichteres Leben haben». Wie ehrlich und weitsichtig! Als Detaillistin und nach dem Tod meines Vaters alleinernährend und -erziehend wusste sie genau, wie schwierig es für eine Frau war, ein selbstständiges Leben zu führen.

Mein Leben als Mann?

Ich glaube, ich wäre Journalist geworden: Hintergrundberichte und Reportagen haben mich immer interessiert. Ob ich gemerkt hätte, dass Frauen die Situation in den meisten Fällen anders erleben und beurteilen? Ich glaube es kaum. Den wenigsten Männern, mit denen ich darüber spreche, fällt dies auf. Vielleicht wäre ich auch Priester geworden, dies wegen der Seelsorge. Heute weiss ich, dass diese nach päpstlichem Willen ausgeübte Seelsorge viele Frauen in schwierige Lebensumstände gelenkt und sie und ihre Familien dadurch traumatisiert hat. Ich bin deshalb und auch wegen dem von der Kirche propagierten Frauenbild aus der Kirche ausgetreten. Gerne wäre ich Komponist geworden. Für Mädchen war es damals kein Thema, es gab sie nicht einmal in den Musikgesellschaften als Mitwirkende.

Doch ich will mir gar nicht vorstellen, wie ich mein Leben als Mann verbringen würde. Zurzeit arbeite ich mit einer Autorin meine Frauenbiografie auf. Meine Kindheit und die darin enthaltene «Indoktrination zum Frausein» nach den Vorstellungen von Kirche und Staat, die zu einem beachtlichen Teil auf falschen Annahmen beruhen. Wenn ich zurückblicke, wird mir bewusst, was sich geändert hat, vieles zum Positiven, etliches nicht in die von mir erwünschte Richtung.

Als Fachtherapeutin für kognitives Training (bewusster Umgang mit Gehirn- und Gedächtnisleistungen) setze ich auf natürliche Intelligenz und beobachte deshalb die Entwicklung der künstlichen Intelligenz mit grosser Sorge. Ich befürchte, dass das, was wir emotionale Intelligenz nennen, ausgeschaltet sein wird und denke, wir würden gut daran tun, uns zu überlegen, wohin das unweigerlich führt.

Welche Feminist_innen sollten unsere Leser_innen kennen?

Ganz wichtig ist und war für mich Louise Pusch mit der von ihr entwickelten frauenzentrierten Sprache und damit auch des Denkens und dann ganz klar auch Iris von Roten. Ihr Buch «Frauen im Laufgitter» hat meine Beobachtungen aus der Kindheit bestätigt und noch einige «Problemstellen» hinzugefügt, die trotz aller Fortschritte immer noch bestehen.

> International Association of Women’s Museums

> Interessengemeinschaft Frau und Museum